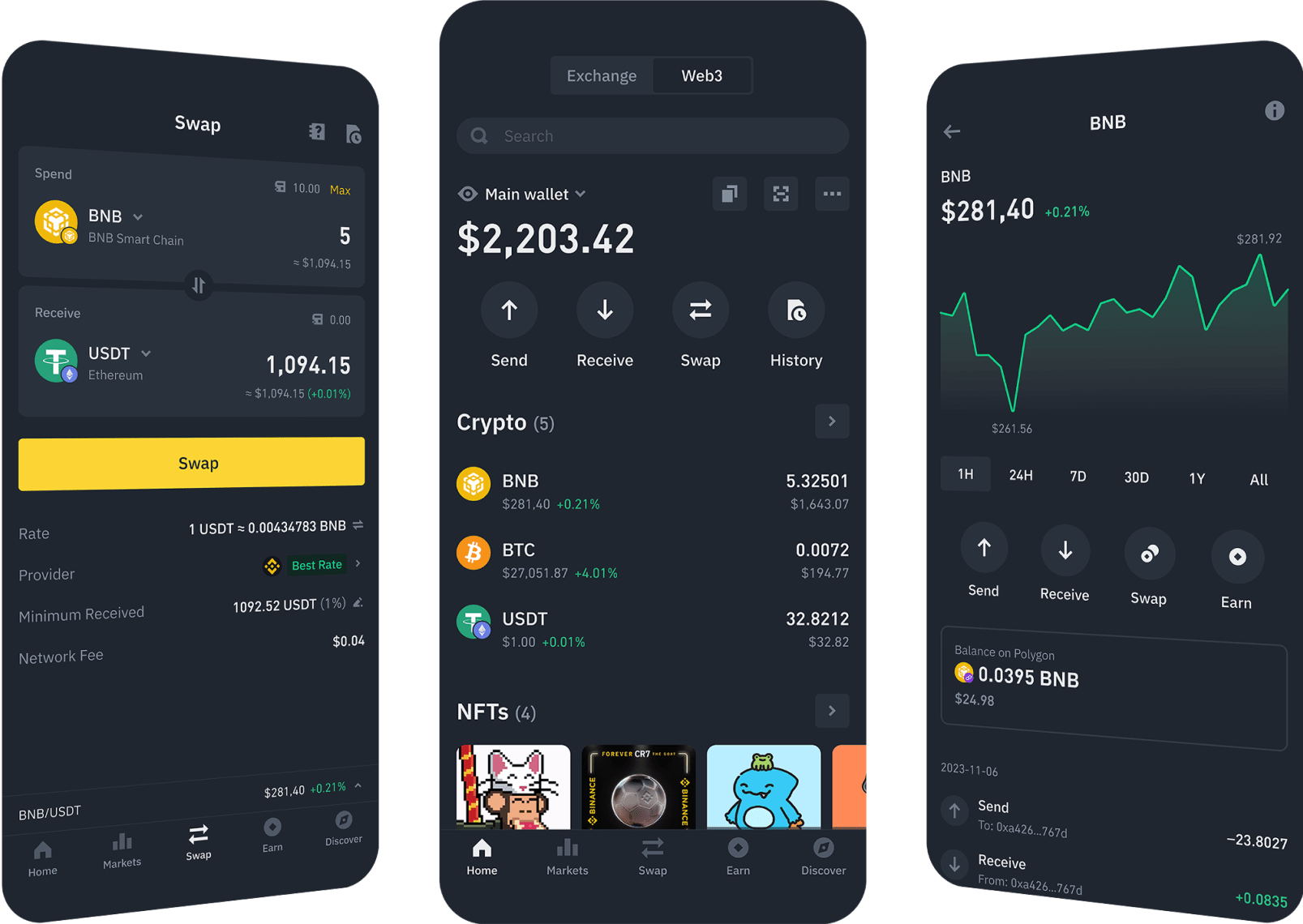

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

“区块链是去中心化的” 这一论断,既是技术定义的核心标签,也是理解其颠覆价值的关键。这种去中心化特性并非简单的 “无中心”,而是通过分布式架构重构信任机制,在技术设计与现实应用中呈现出独特的辩证关系。

区块链的去中心化本质体现在底层技术架构中。与传统互联网的中心化服务器不同,区块链网络由全球无数节点共同维护 —— 以比特币为例,其网络分布着超 10 万个全节点,每个节点都存储着完整的账本副本。交易验证无需依赖第三方机构,而是通过共识机制(如工作量证明、权益证明)由节点集体确认,任何单一节点都无法单独篡改数据。这种分布式记账模式,使得区块链从技术根源上规避了中心化系统的单点故障风险,也消除了对中介机构的信任依赖。以太坊等智能合约平台进一步强化了这一特性,开发者部署的 DApp 运行在分布式节点上,不存在单一运营方,实现了 “代码即法律” 的自治逻辑。

去中心化带来的最大价值是重构信任成本。在跨境支付中,传统流程依赖银行、清算机构等多层中介,不仅耗时且手续费高昂,本质是对中心化机构的信任付费。而区块链通过去中心化的节点验证,让交易双方直接完成价值转移,2024 年基于区块链的跨境支付平均成本较传统方式降低 65%。在供应链领域,去中心化的溯源系统让上下游企业平等共享数据,沃尔玛应用区块链后,供应商造假率下降 90%,印证了去中心化带来的效率提升。

然而,区块链的去中心化并非绝对概念,而是存在程度差异。公链如比特币、以太坊追求极致去中心化,节点加入门槛低,账本完全公开;联盟链则采用 “部分去中心化” 模式,节点由特定机构组成,适合企业间协作场景,如长安链在政务领域的应用,既避免了单一中心的垄断,又通过权限管理满足合规需求。Layer2 解决方案如 Arbitrum 虽依赖以太坊主链的安全性,但其链下交易处理仍保持相对去中心化,形成 “多层级去中心化” 架构。这种差异化设计,让区块链在不同场景中找到实用性与理想性的平衡。

现实中,去中心化的实现还面临诸多挑战。比特币网络虽号称去中心化,但算力实际集中在少数矿池手中,2025 年排名前三的矿池控制着超 60% 的算力,引发 “算力中心化” 争议;以太坊的权益证明机制中,前五大验证节点集群质押量占比超 35%,同样存在资源集中风险。这些现象表明,技术设计的去中心化理想,可能因经济激励、资源门槛等因素出现现实偏差。

区块链的去中心化是一场渐进式的信任革命。它并非要彻底否定中心存在的价值,而是通过技术手段将中心权力分散化、透明化。从比特币的点对点交易到去中心化金融的借贷协议,从 NFT 的创作者自主定价到供应链的分布式协作,区块链正在用去中心化的理念重构各行各业的规则。理解这种特性,既要看到其打破垄断、提升效率的革新意义,也要认识到现实应用中的边界与妥协 —— 正是这种理想与实践的碰撞,推动着区块链技术不断成熟,逐步接近 “去中心化” 的本质目标。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。